外付けアンテナで電波改善!初心者でもできる設置ガイド&チェックリスト

多くのご家庭でWi-Fi速度低下や電波のムラに悩みがあります。

その解決策として“外付けアンテナ”は、専門業者も推奨する有効な手段です。

本記事では、初心者でも理解できるよう、メリット・デメリット、設置手順、注意点まで網羅してご紹介します。

正しい知識と実践で、確実に改善を実感できるはずです。

1. 外付けアンテナとは何か?

1-1 外付けアンテナ・外部アンテナの意味

「アンテナ」は、テレビやWi-Fiルーターなどが空気の中を飛んでいる電波をキャッチする部品です。

ふつうは機械の中にアンテナが入っていますが、それを外に取り付けたものを「外付けアンテナ」といいます。

たとえば、虫の“触角”が長いほど遠くのものを感じ取れるように、アンテナも外に出すことで電波を受け取りやすくなるのです。

部屋の中で電波が弱いときや、壁が多くて通信が途切れやすいときに、この方法がとても役立ちます。

外付けアンテナとは、機械の外にアンテナを取り付けて、電波をもっと上手に受け取る工夫です。

アンテナは「電波を出す」ものではなく、「受け取る」ための道具です。

テレビやWi-Fiルーターの“耳”のようなもので、空気中を飛んでいる電波をキャッチしています。

外にアンテナを出すのは、“もっとよく聞こえる場所に耳を出す”イメージなんです。

1-2 内蔵アンテナとの違い(メリット・デメリット)

内蔵アンテナは、テレビやルーターの中に組み込まれているので、見た目がスッキリしています。

でも、部屋の中や棚の奥に置くと、壁に電波がさえぎられて弱くなることがあります。

いっぽう、外付けアンテナは自由に動かせるので、電波が強い場所に向けたり、高いところに設置できるのが強みです。

ただし、取り付けるためのケーブルや金具が必要だったり、見た目が少し大きくなるのがデメリットです。

内蔵アンテナは手軽、外付けアンテナはパワフル。どちらを選ぶかは使う場所と目的で決まります。

1-3 外付けアンテナが有効なケース

外付けアンテナがとくに効果を発揮するのは、こんなときです。

- 建物の中にいて電波が弱いとき

- コンクリートの壁などが多く、電波が通りにくいとき

- ルーターを部屋のすみに置いているとき

- テレビの映りがときどき止まってしまうとき

こうした場合、アンテナを外に出して“電波の通り道”をよくすることで、スピードや安定感がグッとアップします。

たとえば、屋外の高い位置にアンテナを置くと、まるで「見張り台」みたいに広い範囲の電波をキャッチできるようになります。

外付けアンテナは、電波が届きにくい場所でもしっかり受け取れる“助っ人”です。

「夜だけ極端に遅くなる」なら、外付けアンテナよりも“回線の混雑”が原因のことも多いです。

先にここだけ切り分けしておくと、ムダ撃ちが減ります。

第1章のまとめ

外付けアンテナとは、電波をキャッチする力をアップさせるために、機械の外につけるアンテナのことです。

内蔵アンテナより少し手間はかかりますが、電波が弱い場所ではとても頼りになる存在。

次の章では、この外付けアンテナがなぜ電波を強くできるのか?を、仕組みからわかりやすく説明します!

2. 外付けアンテナがもたらす効果と注意点

2-1 通信速度・電波強度の改善メカニズム

アンテナは、空の上や電柱などから飛んでくる電波をキャッチする耳のようなものです。

外付けアンテナを使うと、この耳を外に出して、より聞こえやすい場所に置くことができます。

たとえば、部屋の中よりもベランダや窓の近くのほうが電波が強いですよね。

アンテナをそういう“電波の通り道”に出してあげることで、スピードが速くなったり、途切れにくくなったりするのです。

外付けアンテナは、電波をキャッチしやすい場所に「アンテナの耳」を出してあげることで、通信がスムーズになります。

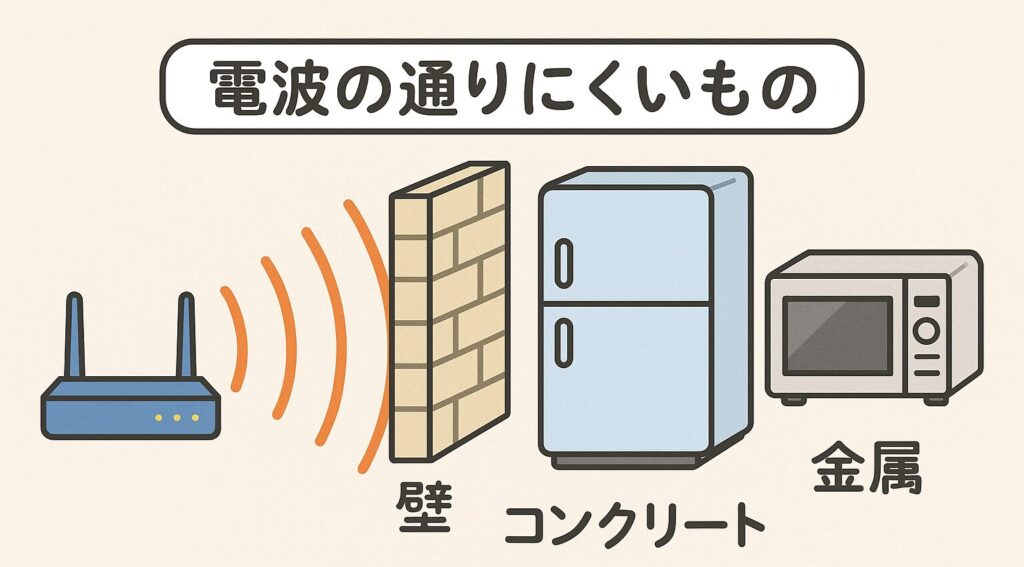

電波は、空気の中を光のようにまっすぐ進みます。

だから、途中に壁や家具があると、そこでぶつかって弱くなってしまうんです。

できるだけ“見通しのいい道”を作ると、電波はスイスイ届きます。

2-2 設置環境・建物構造による制約

ただし、どんな場所でも外付けアンテナがすぐに効くわけではありません。

たとえば、鉄筋コンクリートの建物や金属の壁の中では、電波が通りにくくなります。

これは、電波が金属にぶつかると反射してしまい、奥まで届かなくなるからです。

また、アンテナを置く場所が低すぎたり、まわりに建物が多かったりすると、電波がさえぎられて効果が弱まることもあります。

だから、なるべく高い場所や、障害物の少ないところを選ぶことがポイントです。

建物の作りや置き場所によって、外付けアンテナの効果は変わります。なるべく見晴らしのよい場所を選びましょう。

外付けアンテナの効き方は、建物の素材や構造でけっこう変わります。

どこが電波を弱くしやすいか、図でサクッと確認してから設置すると迷いにくいです。

2-3 ケーブル長・損失・接続の注意点

アンテナを外に出すには、ケーブル(線)で機械とつなぐ必要があります。

このケーブルが長すぎると、途中で電波の力が少しずつ弱まってしまうんです。

これは「信号の損失(そんしつ)」と呼ばれ、長いストローでジュースを吸うと弱くなるのと似ています。

また、コネクタ(さしこみ口)がゆるんでいると、電波がうまく通りません。

設置するときは、短めのケーブル+しっかり差し込みが大切です。

ケーブルは短く、コネクタはしっかり!この2つを守ると、アンテナの力をしっかり発揮できます。

第2章のまとめ

外付けアンテナは、電波をキャッチしやすい場所にアンテナを置くことで、通信速度や安定性をぐんとアップさせられます。

ただし、建物の作り・アンテナの置き場所・ケーブルの長さなど、ちょっとしたポイントに気をつける必要があります。

次の章では、実際にどんな種類の外付けアンテナがあるのか、そしてどれを選べばいいのかをわかりやすく見ていきましょう!

3. 外付けアンテナの種類と選び方

3-1 指向性アンテナと全指向性アンテナ

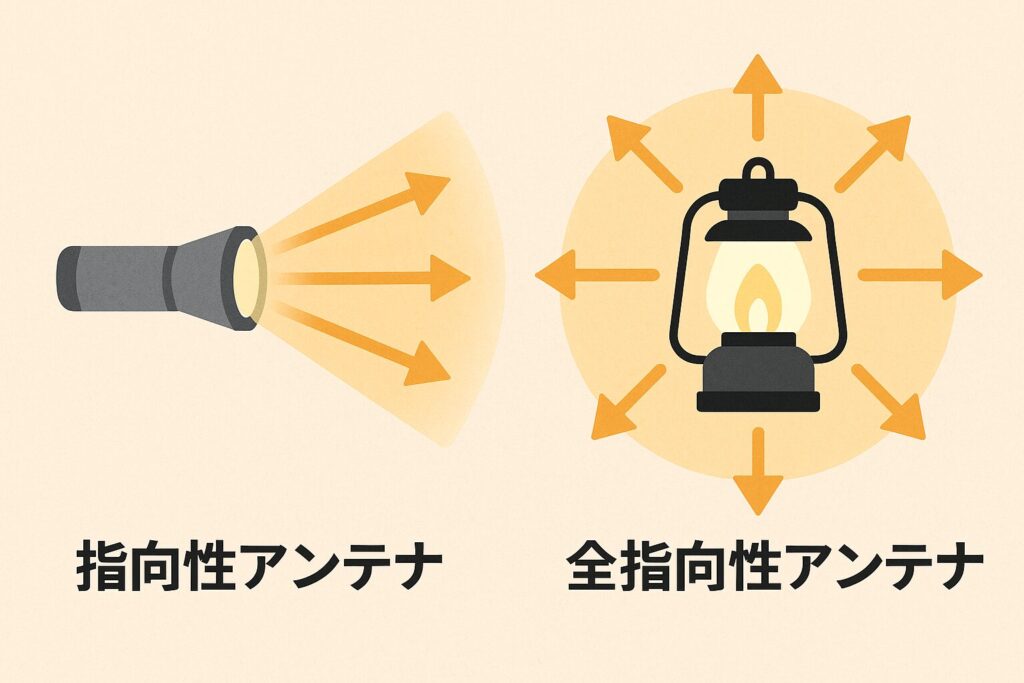

アンテナには、大きく分けて「指向性アンテナ」と「全指向性アンテナ」の2種類があります。

それぞれ、電波のキャッチの仕方がちがうんです。

- 指向性アンテナは、「この方向からの電波を強くキャッチする!」タイプ。

たとえば、懐中電灯みたいに一方向をピカッと照らすイメージです。

基地局(電波を出す場所)の方向がわかっているときに使うと、とっても効率がいいです。 - 全指向性アンテナは、「どの方向の電波もまんべんなくキャッチしたい!」タイプ。

こちらは、ランタンのように360度まわりを照らすイメージ。

電波がいろんな方向から来るときに便利です。

電波の向きがハッキリしているなら“指向性”、まわり全体から受けたいなら“全指向性”がピッタリです。

全指向性アンテナは、どの方向からの電波もまんべんなく受け取れるタイプです。

強くキャッチするよりも、“どこから来ても安定してつながる”のが得意なんです。

たとえるなら、ランタンのように360度照らすイメージです。

3-2 屋外用アンテナと屋内用アンテナ

外付けアンテナには、「屋外用」と「屋内用」があります。

それぞれの違いは、雨や風にどれくらい強いかです。

- 屋外用アンテナは、雨・風・太陽の光に強い素材でできています。

ベランダや屋根の上など、外に取りつけても大丈夫。

ただし、落ちないようにしっかり固定しないといけません。 - 屋内用アンテナは、部屋の中で使うタイプ。

コンパクトで軽く、壁や窓ぎわに置けます。

でも、建物の中だと電波が弱くなることがあるので、設置する場所を工夫することが大切です。

外に設置できるなら「屋外用」、外がむずかしいときは「屋内用」を選びましょう。

3-3 コネクタ形式・ケーブル仕様の確認

アンテナと機械(ルーターやテレビ)をつなぐには、コネクタと呼ばれる“さしこみ口”が合っている必要があります。

たとえば、「丸いタイプ」や「ネジで回して止めるタイプ」など、いろいろな形があります。

この形が違うと、つなげられなかったり、電波が弱まったりしてしまいます。

また、ケーブルの種類にも太さや材質のちがいがあります。

太いケーブルのほうが電波が通りやすいですが、取り回しが少し大変。

細いケーブルは扱いやすいけれど、長く伸ばすと電波が弱くなることもあります。

買う前に「コネクタの形」と「ケーブルの長さ・太さ」をチェック!ぴったり合うものを選ぶのがコツです。

第3章のまとめ

外付けアンテナを選ぶときは、

- どんな方向の電波を受けたいのか(指向性/全指向性)

- どこに設置するのか(屋外/屋内)

- どんな機械とつなぐのか(コネクタ・ケーブル)

この3つをしっかり見て選ぶのがポイントです。

「とりあえず安いからこれ!」ではなく、自分の家の環境に合ったアンテナを選ぶことで、

はじめて電波がスムーズにつながります。

次の章では、いよいよ「実際にアンテナを設置する手順」を、

初めての人でもできるように、ゆっくりわかりやすく説明していきます!

4. 外付けアンテナの設置手順

4-1 設置前の準備(場所選び・必要な道具)

アンテナをつける前に、まず「どこに」「どうやって」つけるかを決めましょう。

大切なのは、電波が届きやすくて安全な場所を選ぶことです。

たとえば、ベランダの手すり・屋根の上・窓の近くなど、見晴らしがいい場所が理想です。

まわりに高い建物や木があると、電波がさえぎられてしまいます。

準備するものはこんな感じです。

- アンテナ本体

- ケーブル(線)

- 金具やネジなどの取り付けパーツ

- ドライバーやレンチ(ネジを回す道具)

- 軍手(ケガ防止)

アンテナをつける前に「場所」と「道具」をしっかり確認して、安全に作業しましょう。

アンテナ設置の前後で「どれくらい変わったか」をはっきりさせるために、設置前にいちど通信速度を測っておくのがおすすめです。

測定のコツや注意点は、Speedtestの正しい使い方でくわしく解説しています。

4-2 屋外への設置方法(マスト・金具の取り付け)

屋外に取りつけるときは、しっかり固定できる金具(かなぐ)がとても大切です。

ベランダの柵や壁など、ぐらぐらしない場所を選びましょう。

まずは金具をネジで取りつけ、そこにアンテナを固定します。

もし強い風が吹く地域なら、「マスト」と呼ばれる鉄の棒を使って、高さを出したり、ワイヤーで補強するのもおすすめです。

ゆるいと風でアンテナが動いて、電波が不安定になるので注意!

ネジをギュッとしめて、動かないことを確認しましょう。

屋外では、しっかり固定することが一番大事。風に負けない“がっちり設置”を心がけましょう。

4-3 室内への配線と引き込み

アンテナを外に取りつけたら、ケーブルを部屋の中に引き込む作業をします。

ケーブルは、ドアや窓のすき間から入れる方法が一般的です。

ただし、すき間が狭いとケーブルがつぶれて電波が弱くなることもあるので注意!

すき間パッキン(スポンジみたいなもの)を使うと、ケーブルを守りながら風も入ってきません。

部屋に入れたあとは、ルーターやテレビのアンテナ端子にしっかり差しこみましょう。

ケーブルを曲げすぎず、すき間からやさしく通して、しっかり差しこむのがポイントです。

4-4 角度・方向の微調整と確認

アンテナは、向き(角度)がとても大事です!

たとえば、テレビの電波塔や通信基地局にアンテナを向けると、いちばん強い電波をキャッチできます。

調整のしかたは、「少しずつ角度を変えて→電波の強さをチェック」をくり返します。

テレビなら映像がクリアになるところ、Wi-Fiなら通信速度が速くなるところがベストです。

まるで“電波を探す宝探し”のようですが、少しの角度で結果がぜんぜん違います。

焦らずゆっくり調整しましょう。

角度を少しずつ変えて、いちばん電波が強くなる場所を見つけることが大切です。

4-5 防水処理・固定方法のコツ

屋外にアンテナをつけるなら、「防水」がとっても重要です。

雨がケーブルの中に入ると、電波が弱くなったり、サビてしまうこともあります。

ケーブルのつなぎ目には、防水テープ(ビニールのようなテープ)を巻きます。

くるくると重ねながら巻くことで、水が中に入りにくくなります。

また、ケーブルが風でゆれないように、結束バンドなどで壁に固定しておくと安心です。

防水テープと固定バンドで、雨や風に負けない“長持ちアンテナ”にしよう!

アンテナを外で固定するときは、黒い結束バンドを使うのがおすすめです。

黒色は太陽の光に強いので、白いバンドより長もちします。

見た目も引きしまってきれいに見えますよ。

第4章のまとめ

アンテナを設置するときは、

- 安全で電波が入りやすい場所を選ぶ

- しっかり固定して、ケーブルをていねいに通す

- 角度を少しずつ調整して、電波を確認する

この3つを意識すれば、ほとんどの人が上手に設置できます!

最後に、防水と固定のひと手間を忘れずに行えば、長く安定して使えます。

次の章では、そんな設置をさらに便利にする「応用テクニック」を紹介します。

二階建ての家やマンションでもうまく使えるコツを見ていきましょう!

5. ケース別の応用・調整テクニック

5-1 二階建て以上の住宅での工夫

二階建てのお家では、高いところにアンテナをつけるほど電波が入りやすくなります。

なぜなら、上の階はまわりの建物や木にさえぎられにくいからです。

たとえば、屋根の上やベランダの手すりにアンテナを設置すれば、遠くの電波もキャッチしやすくなります。

でも、高い場所で作業するときは安全第一!

大人といっしょに行うか、専門の人にお願いしましょう。

また、2階にWi-Fiルーターがある場合、アンテナを1階まで届くように少し角度を下げると電波が広がりやすくなります。

高い場所にアンテナを置くと電波が入りやすいけれど、安全対策はしっかり忘れずに!

アンテナは「高い場所=強い電波」ではありません。

まわりに壁や木が少ない、“見晴らしのいい場所”のほうが電波をキャッチしやすいです。

高さよりも“通り道の広さ”を意識しましょう。

賃貸だと、外に固定したり配線したりが難しいこともありますよね。

そんなときは「工事なしで安定しやすい回線に切り替える」ほうが早いケースもあります。

5-2 電波が弱い地域での対策

山や森の近く、ビルが多い地域では、どうしても電波が弱くなりがちです。

そんなときは、「電波をキャッチしやすいアンテナを選ぶこと」と「設置の工夫」がポイントです。

まずは、指向性アンテナを使って、電波が届く方向をしっかり狙います。

まるで、虫メガネで光を集めるように、ピンポイントで受け取るイメージです。

それでも電波が弱いときは、ブースター(電波を強くする機械)をつなげる方法もあります。

ブースターをつけると、キャッチした電波を“パワーアップ”させて、遠くまで届きやすくなります。

電波が弱い地域では、指向性アンテナ+ブースターでパワーアップ!

FPSのラグは、電波(アンテナ)だけでなく回線の混雑や経路でも体感が変わります。

ゲーム用途なら、遅延を減らしやすい回線の選び方も一緒に見ておくと安心です。

5-3 複数アンテナの併用・混合利用

お家の中でWi-Fiもテレビも使う場合、複数のアンテナを組み合わせて使うことがあります。

たとえば、「屋外アンテナでテレビ」「屋内アンテナでWi-Fi」など、役割を分ける方法です。

また、電波を2方向から受け取りたい場合は、混合器(こんごうき)という部品を使って、2本のアンテナを1本のケーブルにまとめることもできます。

ただし、このときは電波がぶつかってうまく混ざらないこともあるので、方向や角度の調整がとても大切です。

アンテナを2本以上使うときは、混合器と角度の調整がカギです!

第5章のまとめ

外付けアンテナは、お家の形や地域によってちょっとした工夫でさらに効果を発揮します。

- 二階建て → 高い場所&角度調整

- 電波が弱い地域 → 指向性アンテナ+ブースター

- 複数アンテナ → 混合器でまとめて方向を調整

こうしたコツを覚えておくと、どんな環境でも安定した通信がしやすくなります。

アンテナは“置いて終わり”ではなく、環境に合わせて調整するのが上手に使うコツなんです。

次の章では、そんなアンテナで起きやすい「トラブルや失敗例と対処法」を、やさしく解説していきます!

6. よくある失敗・トラブルと対処法

6-1 映らない・通信ができないときの原因

アンテナをつけたのに「テレビが映らない」「ネットがつながらない!」――そんなときは、まずあわてず確認が大切です。

原因として多いのは、この3つです。

- ケーブルがしっかりささっていない

- アンテナの向きがズレている

- ケーブルの中が折れていたり、切れている

たとえば、ホースが途中で折れていると水が出ないのと同じで、ケーブルが痛んでいると電波も届かなくなります。

まずは、さしこみ口とケーブルをチェックしてみましょう。

まずは「ささってる?」「曲がってない?」を確認するのが、トラブル解決の第一歩です。

6-2 ケーブルノイズ・干渉のトラブル

ケーブルの近くに電子レンジ・ドライヤー・冷蔵庫などがあると、電波がまざってしまうことがあります。

これを「電波の干渉(かんしょう)」といいます。

たとえば、となりの教室の音楽が聞こえてきて集中できない、みたいな感じです。

電波も同じで、いろんな機械の信号がぶつかると、アンテナが“どれを聞けばいいの?”と迷ってしまいます。

そんなときは、ケーブルを太いものに変えたり、家電から少し離すことで改善します。

ケーブルをまとめるときは、電源コードと一緒に束ねないようにしましょう。

家電の近くは電波が混ざりやすい!アンテナケーブルは少し離して設置しよう。

アンテナのケーブルを電源コードと一緒に束ねると、電波がまざって通信が不安定になることがあります。

少し離して配線するだけで、ノイズが減ってトラブルを防げます。

6-3 強風・台風でアンテナがずれる・倒れる

屋外に設置したアンテナは、風の強い日や台風のあとに角度が変わってしまうことがあります。

とくに、金具がゆるんでいると、アンテナが少しずつ傾いて電波を受けにくくなります。

天気が落ち着いたら、アンテナがまっすぐ立っているか、向きが変わっていないかを確認しましょう。

もし倒れていたり、ネジがさびている場合は、早めに交換や補強を行います。

また、強風対策として「ワイヤーで固定する」「重りをつける」といった工夫をしておくと安心です。

風でずれたら、早めにチェック&補強!固定ワイヤーがあると長持ちします。

6-4 防水不足で雨水が入ってしまった

アンテナやケーブルのつなぎ目に、防水テープを巻き忘れたり、ゆるく巻いていた場合、雨水が入ってしまうことがあります。

水が中に入るとサビたり、電波が通らなくなったりするので注意が必要です。

もし雨のあとに調子が悪くなったら、一度ケーブルのつなぎ目をチェックしてみましょう。

濡れていたら、乾いた布でふいてから防水テープを巻きなおします。

次からは「テープを重ねてしっかり巻く」のを忘れないように!

防水テープは“重ね巻き”がコツ。ゆるいと水が入り、電波が弱くなります。

6-5 アンテナの種類が合っていない

最後によくあるのが、「アンテナと機械の相性が合っていない」というパターンです。

たとえば、テレビ用アンテナをWi-Fiルーターに使おうとしたり、コネクタの形がちがうものを無理にさしたりするケースです。

アンテナの種類やコネクタの形は、機械の説明書やメーカーのサイトで確認しましょう。

「SMA」「F型」など名前が書いてあることが多いです。

もし合わないときは、変換アダプターを使うとつなげられる場合もあります。

アンテナの形や対応機器をよく確認しよう。無理につなぐと壊れることもあります!

第6章のまとめ

アンテナのトラブルは、ほとんどが「ちょっとした確認」で直せることが多いです。

- さしこみがゆるい → しっかり差す

- ケーブルが古い → 新しいものに交換

- 角度がズレた → 少しずつ調整

- 雨水が入った → 乾かして防水テープを巻く

大切なのは、「あわてず、原因を1つずつ探すこと」。

アンテナは、正しく設置して丁寧に扱えば、何年も使える頼もしい味方です📡✨

次の章では、そんなアンテナを自分で設置するか、業者にお願いするかを考えるヒントを紹介していきます!

7. 外注・業者に頼むべきか?判断基準とコスト感

7-1 DIYでできる人・業者に頼んだほうがいい人

アンテナの取りつけは、自分でできる人もいれば、プロにお願いしたほうが安心な人もいます。

どっちがいいかは、「設置する場所」と「自信のある作業レベル」で決めましょう。

自分でできる人(DIY向き)

- ベランダや室内に設置するだけ

- ネジしめやケーブル接続が得意

- 高い場所に登らなくても作業できる

業者に頼んだほうがいい人

- 屋根の上など高い場所に設置する

- 工具の使い方に自信がない

- 強風・雨対策をしっかりしたい

たとえば、「脚立(きゃたつ)」に登るのが少し怖いなと思ったら、ムリせずプロにお願いしたほうが安全です。

安全第一!できそうならDIY、危なそうならプロに頼もう。

7-2 業者に依頼するメリットと注意点

業者さんに頼むと、早くて確実にアンテナを設置してもらえます。

さらに、電波の方向や強さを測る専用の機械を使って、最適な角度で取りつけてくれるのも大きなメリットです。

でも、お願いする前に注意したいのが「料金」と「対応のていねいさ」です。

安すぎる業者の中には、手を抜いたり、説明をあまりしてくれなかったりするところもあります。

見積もりを出してもらったら、

- 材料費

- 作業費

- 出張費

などの内訳(うちわけ)をきちんと見ておきましょう。

安さだけで選ばず、「説明がていねい」「見積もりが明確」な業者を選ぼう。

7-3 費用の目安と見積もりの見かた

アンテナの設置を業者に頼むと、だいたい1万円〜3万円くらいが目安です。

ただし、屋根の上など高い場所になると、安全のための道具や時間が必要なので、もう少しかかることもあります。

見積もり書を見るときは、「工事費」と「部品代」が別になっているかを確認しましょう。

「ぜんぶ込みで〇円」という書き方よりも、何にいくらかかるのかが分かる書き方のほうが安心です。

また、「保証つき」かどうかもチェック!

工事後にトラブルがあったとき、無料で直してくれる期間があると安心です。

相場は1〜3万円前後。保証つきで内訳がハッキリしている業者が信頼できます。

第7章のまとめ

アンテナを設置するには、

- 自分でつける(DIY)か

- 業者にお願いするか

の2つの方法があります。

手が届く場所なら自分でもOKですが、屋根の上など危ない場所は、ムリせずプロに任せるのが安全です。

業者にお願いするときは、見積もりや説明をしっかり聞いて、安心できるところを選びましょう。

アンテナは「つけて終わり」ではなく、長く使うためのメンテナンスも大事です。

次の章では、いよいよラスト!

これまでの内容をふり返りながら、「アンテナを外付けすることで得られるポイント」をまとめていきます。

8. よくある質問Q&A

ここでは、「外付けアンテナを使うときに、みんながよく気になること」をまとめました。

どれもむずかしい言葉を使わずに、やさしく説明していきます。

Q1. 外付けアンテナを増やすと速くなる?

いいえ、アンテナの数を増やしても速くなるとは限りません。

大事なのは「どこに置くか」と「どんな向きにするか」です。

アンテナをたくさんつけても、同じ方向を向いていたら電波の取り合いになってしまうことも。

アンテナは“耳”のようなもの。

耳が何個あっても、向きをまちがえると聞こえませんよね。

だから、数よりも位置や角度の調整が大切なんです。

Q2. 鉄筋マンションでも効果ある?

はい、ベランダや窓ぎわにアンテナを置けば効果はあります!

鉄筋コンクリートの壁は電波を通しにくいので、部屋の奥に置いても弱いままです。

でも、ベランダ・窓際・玄関近くなど“外に近い場所”なら、電波が入りやすくなります。

たとえば、テレビのリモコンも壁をはさんだら反応しにくいですよね。

それと同じで、「外との間に壁が少ない場所」を選ぶのがコツです。

Q3. ケーブルの端子形状が違うとどうなる?

そのままだとつなげません。

アンテナとルーター(またはテレビ)の“さしこみ口”にはいくつかの形があります。

「丸いタイプ」や「ネジで回すタイプ」などです。

形が合わないと電波がうまく通らないので、

買う前に「コネクタの形」をチェックしましょう。

もし合わないときは、「変換アダプター」という部品を使えばOK!

ただし、きつくねじ込みすぎないよう注意です。

Q4. 屋内アンテナを外で使ってもいい?

いいえ、外で使うのはNGです。

屋内アンテナは、雨や風に強い素材では作られていません。

外に置くと、中に水が入ったり、サビたりして壊れてしまうことがあります。

もし外に設置したい場合は、「屋外用アンテナ」と書かれたタイプを選びましょう。

見た目は似ていても、防水性がまったくちがうんです。

Q5. ブースターを使っても電波が良くならないのはなぜ?

ブースター(電波を強くする機械)はとても便利ですが、“万能ではありません”。

電波が弱すぎる場所だと、ブースターで強くしてもノイズ(雑音)まで一緒に増えてしまうことがあります。

また、接続がゆるんでいたり、角度がズレていると、ブースターだけでは改善しません。

まずは、

- アンテナの向き

- ケーブルの接続

を見直してから、ブースターを使うのがポイントです。

Q6. 家電との距離はどのくらい離せばいい?

最低でも30cm、できれば50cm以上 離しましょう。

電子レンジ・冷蔵庫・ドライヤーなどの家電は、強い電磁波を出します。

これがアンテナの電波とぶつかると、通信が不安定になることがあります。

とくにケーブルを電源コードといっしょに束ねるのはNG!

お互いの電波がまざって、スピードが落ちることもあります。

ちょっと距離をとるだけで、電波はグッと安定します。

第8章のまとめ

アンテナを使うときのポイントは、

「たくさんよりも正しく」「外では防水」「ケーブルは丁寧に」。

ちょっとした工夫で、電波の世界はぐんと快適になります。

もし迷ったときは、「位置・角度・安全」の3つを見直すのがいちばんの近道です。

9. まとめ:外付けアンテナで通信改善を実現する!

9-1 外付けアンテナのいいところをおさらい

外付けアンテナは、電波をキャッチする力を強くできる魔法のアイテムみたいなものです。

今まで電波が弱かった場所でも、外にアンテナを出すことで、スピードや安定感がグッとアップします。

たとえば、

- 家の中でWi-Fiがよく切れる

- テレビの映りがときどき悪い

- 壁が多くて電波が届かない

こんなときに“外付けアンテナ”が活躍します。

まるで、耳を外に出して「よく聞こえる場所でキャッチする」ようなイメージです。

外付けアンテナは、電波をつかまえる力をアップしてくれる頼れる助っ人です。

9-2 失敗しないための3つのポイント

外付けアンテナを上手に使うには、3つのコツがあります。

1️⃣ 置く場所を選ぶ

まわりに障害物が少なく、電波が入りやすい場所に設置しよう。

2️⃣ 角度を調整する

少しずつ向きを変えて、いちばん電波が強くなる角度を見つけよう。

3️⃣ 固定と防水を忘れない

風や雨でも安心できるように、金具と防水テープでしっかり守ろう。

この3つを守るだけで、電波の入り方がびっくりするほど変わります!

「場所」「角度」「固定」の3つを意識すれば、失敗知らずのアンテナ設置になります。

屋外のアンテナは、雨や風にさらされるので、年に1回はチェックするのがおすすめです。

ネジのゆるみやテープのはがれを見直すだけで、ずっと長く安定して使えます。

ちょっとした“年1メンテ”が、トラブル防止のカギです。

9-3 困ったときはプロに相談もOK!

「屋根の上はこわい…」「ケーブルの接続がむずかしい…」

そんなときは、無理をせずプロの業者さんにお願いしてOKです。

業者さんは、電波をはかる機械を持っていて、いちばん良い場所を見つけてくれます。

ちょっと費用はかかるけれど、安全で確実に取りつけてもらえる安心感があります。

自分でムリせず、必要なときはプロに頼むのも立派な選択です!

9-4 これからアンテナを使う人へメッセージ

アンテナを外に出すことで、今まで届かなかった電波をキャッチできるようになる――

それはまるで、雨上がりの空に“電波の虹”がかかるような変化です。

最初はちょっと難しそうに見えても、

ポイントをひとつずつ理解すれば、あなたの家でもきっと快適な通信環境をつくることができます。

アンテナは、ただの部品ではなく、「つながり」を生む道しるべ。

あなたの暮らしを、もっと便利で楽しいものにしてくれます。

最終まとめ

- 外付けアンテナは、電波をつかまえる力を強くする道具。

- 設置場所・角度・防水の3ポイントを守るのが成功のカギ。

- 安全が心配なときは、業者さんにお願いすればOK。

しっかり準備して取りつければ、

「ネットが遅い」「映らない」なんてストレスとはおさらば!

今日からあなたの家も、“電波スイスイ”の快適ライフを手に入れましょう。

実践チェックリスト:失敗しない外付けアンテナ設置ガイド

読んで「なるほど!」と思っても、実際にやってみると「あれ? 何から始めればいいんだっけ?」となることもあります。

そんなときに役立つのが、この実践チェックリストです。

準備から確認まで、この順番で進めればOKです📡✨

準備するもの

- アンテナ本体(屋外用または屋内用を確認)

設置場所に合わせてタイプを選びましょう。 - ケーブル(長すぎず、コネクタ形状が合っているか確認)

長いと電波が弱くなりやすいので注意。 - 金具・ネジ・結束バンド(固定用)

屋外では黒い屋外用バンドを使うと長持ちします。 - 防水テープ・軍手(安全&防水対策)

安全対策と防水処理に必須です。

設置場所の確認

- 電波が入りやすい「見晴らしのよい場所」を選んだ

「高さ」よりも「障害物がない」ことが大事です。 - 家電や金属から30〜50cm以上離している

電子レンジや冷蔵庫の近くは電波が乱れやすいです。 - ケーブルを曲げすぎず、ゆるみがない

電波の通りを妨げないようにします。

取り付け・調整

- ネジをしっかりしめた(ぐらつきなし)

風で動くと電波が不安定になります。 - アンテナの角度を少しずつ変えて最適な方向を探した

5〜10度ずつ動かして確認するのがコツです。 - 防水テープを重ね巻きした(雨対策OK)

雨水の侵入を防いで長く使えるようにします。

設置後の確認

- 通信速度・テレビ映像の変化をチェックした

取りつけ前後で変化を比べてみましょう。 - 強風・雨のあとに位置を再確認した

ネジや金具がゆるんでいないか確認。 - 年1回は点検・再調整をする予定を立てた

定期メンテナンスで安定した通信をキープ!

このチェックリストを見ながら一つずつ進めれば、

はじめてでも“失敗しない外付けアンテナ設置”ができます!

印刷して手元に置いておくのもおすすめです。

【PDFダウンロードリンク】

このチェックリストをそのまま印刷して使えるように、

PDF版(A4サイズ)を以下にご用意しました