Wi-Fiルーターの性能指標とは?図解でわかる“宅内ボトルネック”の見つけ方

「動画が止まる」「夜になると遅い」──そんなとき、原因は回線だけではありません。

実は、Wi-Fiルーターの性能指標がボトルネックになっていることも多いのです。

この記事では、今使っているルーターの“実力”をやさしく見分ける方法を紹介します。

仕組みを理解すると、「VDSLが遅い原因」も自然と見えてきます。

1. ルーター性能が“通信速度の見えない壁”になる

1-1. ネットが遅いとき、原因は回線だけとは限らない

「夜になると動画が止まる」「ゲームがカクカクする」──

そんなとき、みんなはまず「回線が混んでるのかな?」と思うでしょう。

でもね、実は家の中の機械(モデムやWi-Fiルーター)が

“ちょっとお疲れ気味”になっていることもあるんです。

Wi-Fiルーターは、インターネットのデータを家の中に分ける「交通整理の係(信号機)」みたいなもの。

この係が古かったり、処理が遅かったりすると、

いくら外の道路(=回線)が広くても、家の中で渋滞が起きてしまいます。

つまり、ネットの遅さは「外の道」だけじゃなく、

家の中の信号機の性能にも関係しているということです。

夜になると動画が止まったり、Zoomが途切れたりする場合は、ルーターの性能よりも「回線の混雑(時間帯の影響)」が原因になっていることも多いです。

先に“夜だけ遅い”の切り分けをしておくと、改善策の方向性が一気に絞れます → 夜だけネットが遅い原因と解決法。

ちなみにマンションでVDSLを使っている場合は、回線側の条件で速度が出にくいケースもあります。

まずは原因を3つに分けて対策を整理すると迷いません → VDSLが遅い原因は3つ!今すぐ試す改善策。

1-2. ルーターの性能指標を理解することで、改善の糸口が見える

Wi-Fiルーターには、実はいくつかの“性能を示す数字”があります。

これを「性能指標(せいのうしひょう)」といいます。

たとえば――

- どの規格に対応しているか(Wi-Fi 4・5・6)

- アンテナがいくつ付いているか

- 何台の機器と同時につながるか

こうした数字を見ると、「自分のルーターが今どれくらい頑張っているのか」がわかります。

古い規格のルーターを使っていると、

新しいスマホやパソコンの性能をじゅうぶんに発揮できないこともあります。

だから、まずは「自分のルーターの性能指標」を知ることが、

ネットを速くするための第一歩なのです。

このあとで紹介する3つの指標(通信規格・アンテナ・同時接続数)を見れば、

今の機器を使い続けるべきか、買い替えを考えるべきかがすぐわかります。

2. Wi-Fiルーターの性能は「規格」「アンテナ」「同時接続数」で決まる

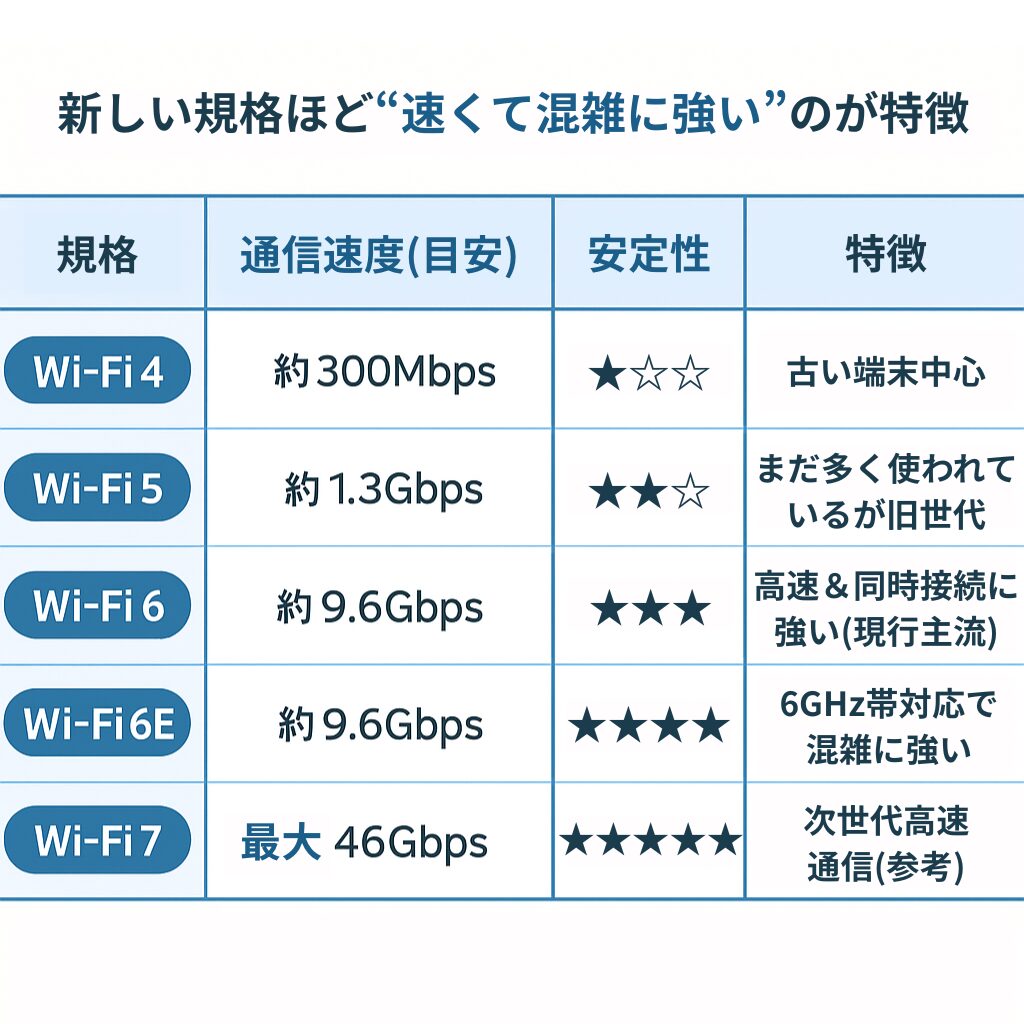

2-1. 通信規格(Wi-Fi4/5/6/6E)の違いを知ろう

Wi-Fiルーターには、「Wi-Fi4」「Wi-Fi5」「Wi-Fi6」などの名前がついています。

これは“どのくらい速くデータを送れるか”を表す通信のルール(規格)なんです。

たとえば、

- Wi-Fi4(2010年ごろのモデル)は、古い自転車みたいにのんびり。

- Wi-Fi5は、自動車くらいの速さ。

- Wi-Fi6は、高速道路を走るスポーツカーのように速い!

Wi-Fi6は、たくさんの機器が同時に使っても安定しやすいというメリットもあります。

つまり「新しい規格ほど、たくさんのデータをすばやく・安定して送れる」仕組みになっています。

自分のルーターに「Wi-Fi4/5/6」と書かれているか、型番を見てチェックしてみましょう。

もし「11n」などの表記があれば、それはWi-Fi4(少し古め)です。

(※Wi-Fi7は2024年から登場している最新世代ですが、まだ対応機器が少ないため補足で後ほど触れます。)

Wi-Fi6Eは、Wi-Fi6をさらに拡張した新しい規格です。

これまでの2.4GHz/5GHz帯に加えて、6GHz帯という新しい電波帯域が使えます。

ただし、対応ルーターや端末はまだ少なく、現時点ではWi-Fi6との差を体感できる場面は限られます。

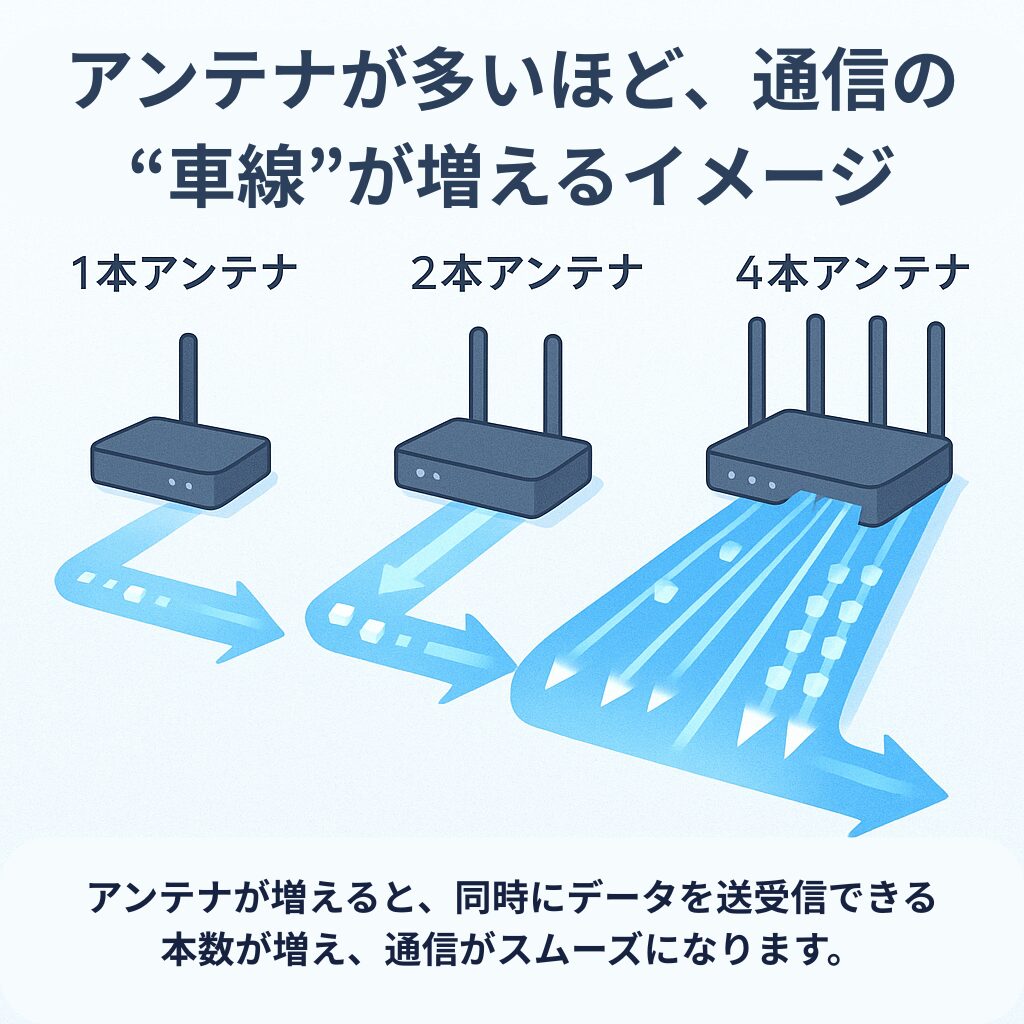

2-2. アンテナ数・ストリーム数が速度にどう影響するか

Wi-Fiルーターには、外側や中にアンテナがついています。

このアンテナは、電波をキャッチしたり送ったりする“耳と口”のようなもの。

アンテナが多いほど、同時にたくさんのデータをやりとりできるので、

「家のすみまで届きやすい」「動画が止まりにくい」などのメリットがあります。

たとえば──

- アンテナ1本 → 一方通行の道(1台ずつ通信)

- アンテナ2本 → 2車線の道路(2台同時OK)

- アンテナ4本 → 高速道路(家族全員が同時に通信してもスムーズ!)

最近のルーターでは「2×2」「4×4」などの表記があります。

これは“送るアンテナ×受けるアンテナ”の数を示していて、数字が大きいほど性能が高いです。

家族が多い家やリモートワークが多い環境では、アンテナ数の多いモデルが安心です。

2-3. 家族や機器が多いときは「同時接続数」に注目

スマホ、パソコン、テレビ、タブレット、ゲーム機……。

今の家には、1人あたり何台もWi-Fiにつながる機器がありますよね。

でもルーターによっては、「同時に接続できる台数」に上限があります。

この限界を超えると、電波が混み合って速度が落ちることがあるんです。

イメージすると、1本の水道管に何人も一気に水を使うような状態。

水(=通信)を取り合って、みんながちょっとずつしか使えなくなります。

最近のルーターは「同時接続30台」「50台対応」などの表記があるので、

家族が多い場合は、数字が大きいモデルを選ぶと安心です。

VDSL回線のようにもともと速度に上限がある環境では、

“つながりやすさ”を重視して選ぶとストレスが少なくなります。

まとめ

Wi-Fiルーターの性能を決めるのは、「通信規格」「アンテナ数」「同時接続数」の3つ。

この3つを確認するだけで、「自分のルーターが古いのか・まだ使えるのか」が一目でわかります。

つぎの章では、実際に“自分のルーターの性能をチェックする方法”を紹介します。

3. 自分のルーターの性能をチェックしてみよう

3-1. 型番の見方とスペック表の読み方

まずは、自分のルーターがどんな性能なのかを調べてみましょう。

ルーターの本体の裏や底のほうに、「型番(かたばん)」と呼ばれる英数字が書かれています。

たとえば──

「BUFFALO WSR-3200AX4S」

「NEC Aterm PA-WX5400HP」

このような英数字が型番です。

型番をスマホで検索すると、メーカーのホームページにスペック表(性能一覧)が出てきます。

そこに「対応規格」「最大速度」「アンテナ数」「同時接続台数」などが書かれています。

まるで“ルーターの成績表”のようなものですね。

もし「11n」「11ac」「11ax」と書かれていたら、

それぞれWi-Fi4/Wi-Fi5/Wi-Fi6に対応しているという意味です。

3-2. “古いルーター”を見分けるサイン

次に、「買い替えたほうがいいかな?」と思ったときの見分け方を紹介します。

こんな特徴があるルーターは、少し古めかもしれません。

- 規格が「11n(Wi-Fi4)」までしか書かれていない

- 本体が1台だけで中継機なし(家の端まで届かない)

- アンテナが1本か、外に出ていない

- 管理画面にログインできず、設定を変えた記憶がない

- 購入から5年以上たっている

このようなルーターは、通信の混雑に弱く、VDSL回線との相性も悪いことがあります。

たとえば、「リビングでは速いのに、寝室だと遅い」などの症状は、

ルーターが古くて電波をうまく飛ばせていないサインです。

目安として、5年以上前のルーターは“買い替え検討”のタイミングです。

3-3. 図解:ルーターの内部構造とデータの流れ

-683x1024.jpg)

ここでは、イメージしやすいように「水道のしくみ」でたとえてみましょう。

- 外からくる水道管=インターネット回線(VDSLなど)

- モデム=外の水を家に引き込む“元栓”

- Wi-Fiルーター=家の中に水を分ける“分配器”

外の水道管(=回線)から入ってきたデータは、まずモデムで家庭に取り込まれ、

そこからルーターが家の中の各部屋(スマホ・パソコン・テレビなど)へと分けて流します。

もしルーターの中のパイプ(=処理能力)が細いと、

一度に流せるデータが少なくなり、どこかで“詰まり”が起きてしまうこともあります。

つまり、どんなに外の回線(VDSL)が良くても、

家の中のルーターが古いとスピードが出ないことがあるのです。

「最近スマホを買い替えたのに速度が変わらない…」という人は、

もしかすると“ボトルネック”はルーター側にあるのかもしれません。

まとめ

ルーターの性能を調べるには、

①型番を調べて

②スペック表を確認して

③古い規格や少ないアンテナなら買い替えを検討する

──この3ステップだけでOKです!

次の章では、「せっかくいいルーターを使っているのに、性能を活かせていないケース」について紹介します。

設置場所や設定ひとつで、速さが全然変わることもあるんですよ。

4. 性能を活かせない設置・設定にも注意

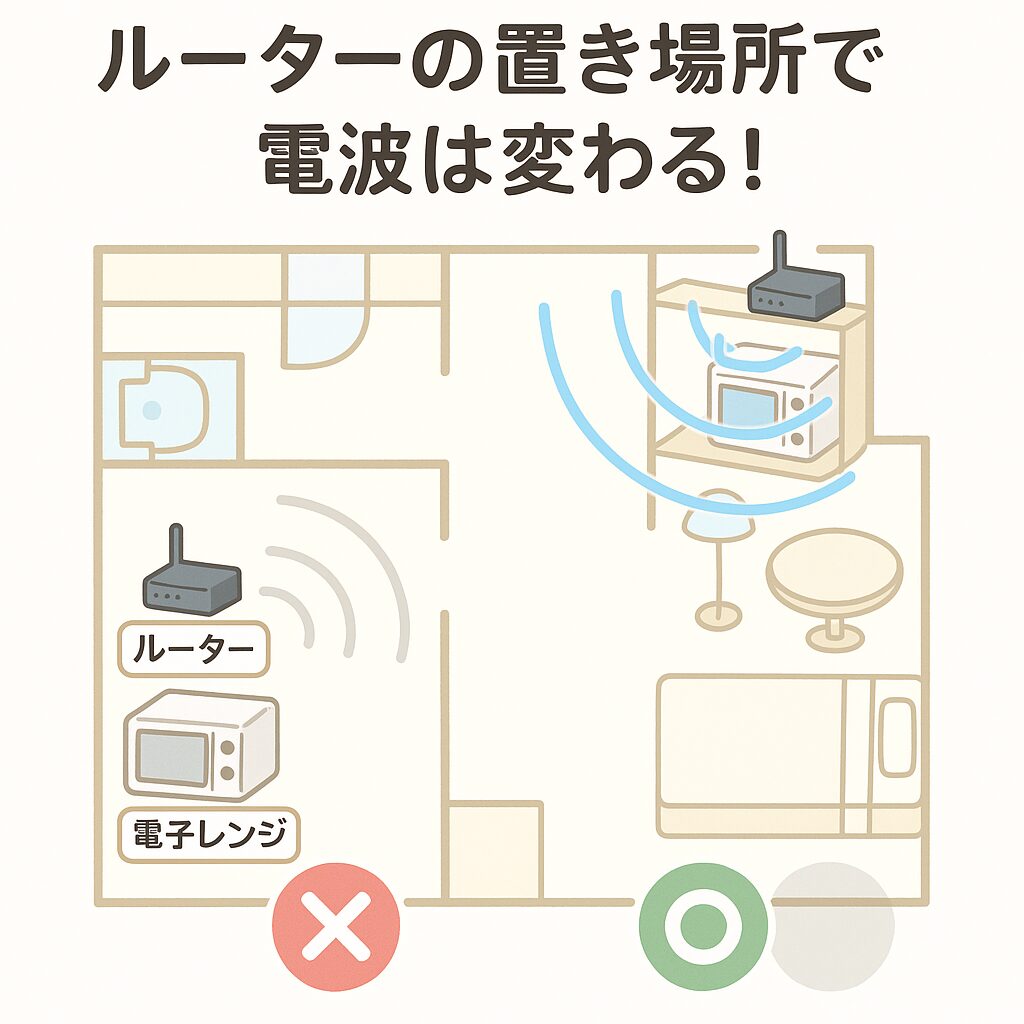

4-1. 設置場所が悪いと性能を発揮できない

どんなに新しいルーターでも、置く場所が悪いとスピードが出ません。

たとえば、ルーターを「テレビの裏」や「家具のかげ」に置いていませんか?

Wi-Fiの電波は、見えない“光”のようなもの。

壁や金属、電子レンジなどがあると、反射したり弱くなったりします。

ベストな置き場所は、

- 家のまんなか

- 床から少し高い位置(棚の上など)

- 壁や家具にかくれていない場所

「家のすみっこに置いてあるだけで速度が半分以下になった」なんてことも珍しくありません。

少し動かすだけで、動画が止まらなくなることもあるんです。

Wi-Fiの電波は“見えない光”と同じ。

できるだけ家の中心で、さえぎるものが少ない場所に置いてあげましょう。

4-2. ファームウェア更新や干渉対策も重要

ルーターにも“頭の中(ソフト)”があります。

これをファームウェアといって、スマホでいうアップデートのようなものです。

古いままだと、通信が不安定になったり、セキュリティが弱くなったりすることがあります。

でも、メーカーのホームページやスマホアプリから数分で更新できるので安心です。

ファームウェア更新の手順はメーカーごとに異なります。

公式サイトで「メーカー名 ファームウェア 更新」と検索すれば、

手順ページがすぐに見つかります。

(例:BUFFALO/Aterm/ELECOM/TP-Link など)

また、電子レンジ・Bluetoothスピーカー・隣の家のWi-Fiなどが同じ電波を使っていると、

電波がぶつかってスピードが落ちることもあります。

このときは、ルーターの設定画面から

- チャンネル(電波の通り道)を変更する

- 「自動選択モード」にしておく

などの方法で対策できます。

ちょっと難しそうに聞こえるけれど、

メーカーの説明ページに「Wi-Fiが遅いときの設定方法」が載っているので、

それをまねるだけでOKです!

チャンネル変更などの設定方法もメーカーによって少し違います。

検索欄に「メーカー名 Wi-Fi チャンネル 変更」と入力すると、

公式ページの案内が見つかります。

初めての方は、スマホアプリ対応のモデルを選ぶと設定が簡単です。

さらに見落とされやすいのが、“つなぐ道”そのものです。

有線LANでパソコンなどを使っている場合は、LANケーブルの種類にも注意しましょう。

「CAT5」など古いケーブルは100Mbpsまでしか出ないため、CAT6以上に変えるだけで速度が安定することもあります。

LANケーブルの「CAT(カテゴリー)」は、通信速度や周波数帯域の規格を表す言葉です。

数字が大きいほど新しく、高速通信に対応しています。

たとえば、CAT5は100Mbpsまで、CAT6は1Gbpsまで対応。

迷ったら「CAT6A」以上を選べば安心です。

また、家が広かったり、部屋が多くて電波が届きにくい場合は、中継機やメッシュWi-Fiを使うのも効果的です。

すぐに買い替えずに“今あるルーターを活かす工夫”としてもおすすめです。

- 中継機:電波を途中で受け取って、遠くの部屋まで届ける機器。

- メッシュWi-Fi:家の中に複数のルーターを置き、全体をネットワークでカバーする仕組み。

どちらも「家のすみでWi-Fiが弱い」場合に効果的です。

まずは設置場所を見直してから、それでも届かないときに検討しましょう。

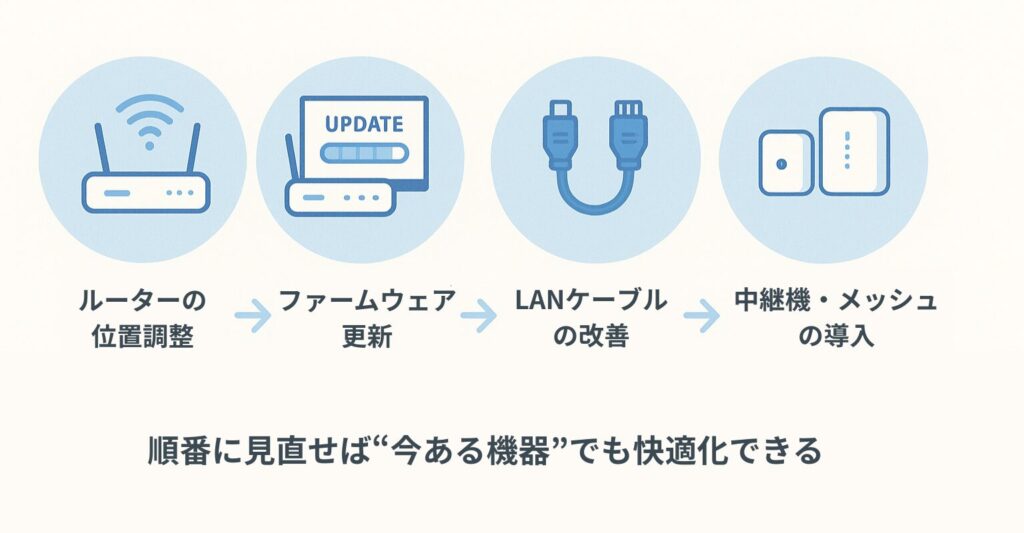

まとめ

ルーターの性能を100%活かすには、

- 置く場所を整える(家具の裏はNG)

- ファームウェアを更新する

- 電波の干渉を防ぐ設定をする

──この3つを意識するだけで大きく変わります。

「ルーターの性能指標」はハードの力、

「設置と設定」は使い方の力。

両方がそろって、はじめて本当のスピードが出るんです。

次の章では、この記事のまとめとして

「Wi-Fiルーターの性能を知ることが、VDSL改善につながる理由」を振り返ります。

5. まとめ:ルーターの性能を知ることが、改善の第一歩

ここまで見てきたように、

ネットが遅いときの原因は「回線」だけではありません。

家の中の“交通整理係”であるWi-Fiルーターの性能指標が、

速度や安定性に大きく関係しています。

通信規格・アンテナ数・同時接続数などを知ることで、

「今のルーターがどれくらいの実力なのか」や

「買い替えが必要かどうか」が自分で判断できるようになります。

そして、設置場所や設定を少し見直すだけで、

同じ回線でも「体感スピード」がぐんと上がることもあります。

“外の回線”と“家の中の機器”の両方を整えることが、快適な通信環境の近道です。

『今の回線がどのくらい出ているのか』を数字で確認すると、ボトルネックの場所がかなり絞れます。

測定のコツと結果の見方は、こちらでまとめています。

なおVDSLは「電話線(メタル)」を使う方式のため、環境によっては高性能ルーターに替えても速度が頭打ちになることがあります。

「どこで限界が決まるのか」を仕組みから押さえたい方は、次の2つを先に確認しておくと判断がラクです。

・VDSLと光配線方式の配線の違い

・光回線と電話線の違い

補足:最新のWi-Fi7(IEEE 802.11be)について

2024年以降は、さらに高速なWi-Fi7(ワイファイ・セブン)という新しい規格も登場しています。

これはWi-Fi6よりもデータの通り道が広く、より多くの機器を同時につなげる性能があります。

ただし、まだ対応しているルーターやスマホが少なく、

VDSL回線のような100Mbps前後の環境では、体感差はほとんどありません。

今の段階では「次世代に向けた知識」として覚えておくくらいで大丈夫です。

将来、光回線などに切り替えるときに「Wi-Fi7対応モデル」を選ぶと、

長く使えてムダがありません。

最後に

自宅の通信環境を見直すときは、

まず「ルーターの性能指標」をチェックし、

つぎに「設置場所・設定」を整える。

この順番を意識するだけで、

回線トラブルの多くは自分で原因を見つけられるようになります。

Wi-Fiルーターの性能指標を理解すれば、

回線の遅さの原因が“外か中か”を見分けられるようになります。

自宅の通信環境を整える第一歩として、VDSL改善の前にルーターを見直してみましょう。